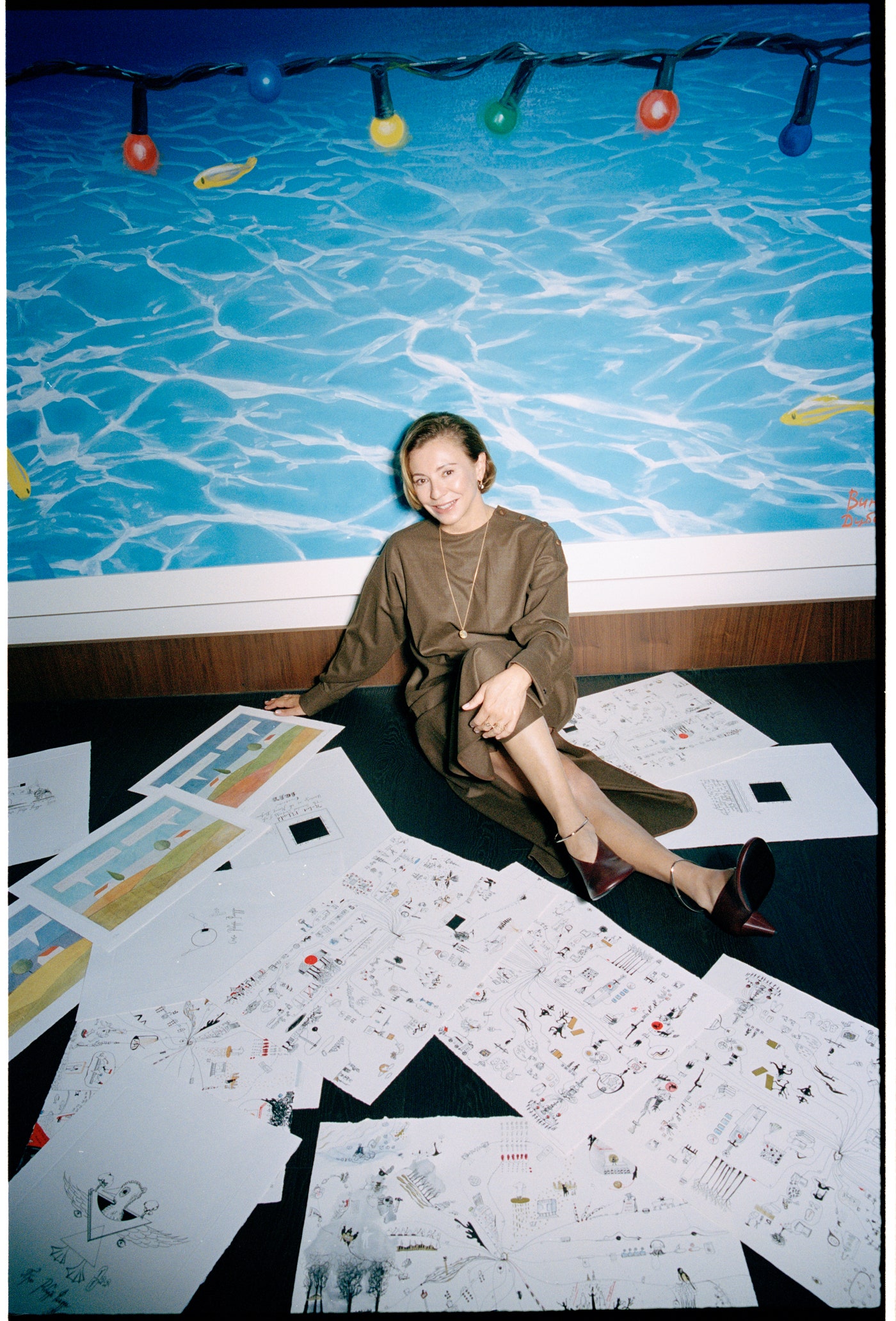

«Такие они тяжелые. А у меня руки слабоваты», – с улыбкой жалуется Валерия Роднянская. Она только что принесла, не без помощи водителя, гигантские папки третьего выпуска «Нового архива тиражного искусства» (НАТИ) – своего новейшего passion project. Ездила их показывать коллекционеру, который из-за ковида не смог добраться до крохотной поп-ап-галереи в Гостином Дворе, где мы с Роднянской сейчас беседуем. Показывать и рассказывать, потому что вид искусства, за который она взялась, непрост и для русского человека не слишком понятен: и гравюрной традиции у нас не было, и к уникальности произведений относятся более чем трепетно. Но Роднянская готова к сопротивлению материала и доходчиво, явно не в первый раз объясняет, почему печатная графика – история выигрышная со всех сторон: и для художника, и для коллекционера, и для зрителя.

Впрочем, куда интереснее понять, как она – сначала кандидат химических наук в Киеве, потом журналист радио «Немецкая волна» в Берлине, затем продюсер программы «Кино в деталях» на СТС, где в то время заправлял ее муж Александр Роднянский, и, наконец, совладелица бутика небанальных подарков Shaltai-Boltai на «Винзаводе» – прониклась этой неочевидной идеей. «Вот и Дмитрий Озерков, который был знаком со многими моими ипостасями, увидел меня в сентябре на стенде нашей галереи на Cosmoscow и спросил: "А что это вы тут делаете?"» – рассказывает Валерия. – Пришлось ответить: "Пытаюсь сделать современную графику модной"».

Родилась эта затея, как и многое другое в жизни Роднянских, внутри семьи. «Отчим моего мужа, Юрий Иванович Бондаренко, возглавлял кафедру рисунка в киевской Национальной академии изобразительного искусства, дружил с художниками, сам занимался гравюрой. Он мне многое показал и объяснил. Потом мы переехали в Германию, где все как с Дюрера началось, так и не заканчивается по сей день. Большие послевоенные мастера вроде Базелица и Кифера литографию и ксилографию воспринимали как важную часть oeuvre, и галереи их за это любили: живопись слишком масштабная и дорогая, а хороший авторский лист любую стену украшает и с художественной манерой отлично знакомит. И вот после десяти лет варения в берлинской кино- и арт-среде, где печать любят и понимают, я приехала в Москву и обнаружила, что здесь совсем не так».

И правда, в СССР художники всерьез печать не воспринимали, не казалась она для них полноценным способом выражения. В семидесятых – восьмидесятых, конечно, многие ударились в книжную иллюстрацию, особенно детскую, но не от хорошей жизни, а потому что для нонконформистов это был единственный способ заработать хоть копейку. Сегодня тот же Эрик Булатов, например, к своим волшебным рисункам к сказкам Шарля Перро относится с нежностью, однако брать их на персональные выставки не спешит.

Ну а дальше у Роднянской случился проект, про который она вспоминать не любит, потому что «не было в нем собственной энергии и шел он куда-то не туда». Подруга, Юлия Гельман, которая попробовала торговать русской шелкографией и не слишком преуспела, убедила Роднянскую открыть вместе «классный музейный магазин без музея». Идея звучала понятно и по-европейски, у Гельман была экспертиза, и Роднянская согласилась попробовать, а потом по инерции продолжала, даже когда сама Юля уехала в Америку. Единственное, что осталось с тех времен, – это название Shaltai, только к нему теперь прибавляется Editions и ассоциируется оно с именами Андрея Монастырского, Виктора Пивоварова, Оли Кройтор и Павла Пепперштейна.

Даже как-то не с руки писать это в «Татлере», но о Роднянской никто не сплетничает. И в глаза, и за глаза ее называют исключительно интеллектуалкой и умницей. Даже истекающие ядом телеграм-каналы упомянули ее имя лишь раз: когда Светлана Бондарчук, обидевшись на неловкий инстаграм-панегирик в честь молодоженов Федора и Паулины, намекнула Александру Роднянскому: случись что в их семье, Лера точно не захотела бы называться «черно-белым кино». Но пока никаких предпосылок к потере цветности у Роднянских не наблюдается. Неуютным ноябрьским воскресеньем на экскурсию по Переделкино и чтение стихов в местном Доме творчества, устроенные Shaltai Editions совместно с «Клубом 418», собрались и муж, и сын Саша с женой, актрисой и звездой тиктока Яниной Студилиной. Не хватало лишь дочери Эллен, выпускницы Чикагского университета и главной голливудской киношколы – Университета Южной Калифорнии. Но у нее точно была уважительная причина: поработав над несколькими короткометражными картинами, Эллен в Лос-Анджелесе готовится дебютировать в полном метре, сценарий фильма написала сама.

В Переделкино на уличном (а как же иначе в наши времена?) бранче Роднянского-младшего спросили, не обращались ли к нему уже из администрации Байдена: им наверняка нужен экономический советник по Восточной Европе. Александр Александрович отшутился: нынешняя преподавательская и научная деятельность его полностью устраивают, да и мама с папой рады успехам сына – профессора Кембриджа. «Они у нас отдельные планеты, никому не позволяют собой руководить, – говорит о детях Валерия. – Сами понимаете, когда рядом такой магнит притяжения и такая атомная электростанция одновременно, как мой муж, это требует дополнительных усилий. Но зато и результаты дает хорошие».

Первый «Новый архив тиражного искусства», флагман Shaltai Editions, появился в 2018 году, когда Роднянская вернулась к идее двигать печатную графику в широкие, неподготовленные массы. «Я подумала, что для успеха нужны три составляющие: уважаемый куратор, понятный формат и, в идеальном мире, серьезная институция», – объясняет она. Главную роль сыграл Антонио Джеуза, большой специалист по современным медиа, доктор философии, опытнейший арт-критик. А определиться с форматом помогли специалисты по медиа минувших дней. «Мы хотели делать итоги года, искали близкий аналог и нашли его на поверхности – в Московском архиве нового искусства». МАНИ появился в 1981-м: Андрей Монастырский и Лев Рубинштейн захотели зафиксировать произведения художников и писателей их круга. Собрали разнородные работы в более или менее унифицированные папки. «Я пришла к Монастырскому, с которым была немного знакома, с предложением воскресить проект, – вспоминает Валерия. – Пригласить концептуалистов, которые захотят снова участвовать, и художников младшего поколения, тех, кто не чужд ему по духу». Не чуждыми оказались Ирина Корина, Виктор Алимпиев, Иван Горшков.

Художников попросили создавать работы в любой технике, позволяющей их воспроизвести – само собой, в ограниченном и четко оговоренном заранее количестве. «Кто-то очень загорелся работой с печатниками, и их было невозможно выгнать из мастерской, кто-то пытался новую для себя технологию подчинить и победить, кто-то подошел более или менее формально, – рассказывает Роднянская. – Но мы все фиксировали: каждый отпечаток, каждую подпись. В конечном итоге получился продукт, существующий в тридцати авторских экземплярах. Повторение его невозможно по определению. Конечно, тут есть момент социального договора, но я своим художникам верю»

А они верят Валерии. Особенно после того, как второй НАТИ, уже не настолько связанный с советским искусством, но все равно с Монастырским в качестве путеводной звезды, был представлен в прошлом году на выставке в Новой Третьяковке. «У нас сложились замечательные отношения с отделом новейших течений, в их запасниках были работы наших участников, которые они с удовольствием достали и показали, – говорит Валерия. – Экспозиция вместо пары недель провисела два месяца и выглядела очень органично».

Партнером нынешнего, третьего выпуска НАТИ предсказуемо стал Пушкинский музей, а темой – фраза «Есть у меня одна история...». Роднянская уверяет, что придумали ее до пандемии, но, рассматривая, например, трогательные «Прибрежные разговоры» Никиты Алексеева с диалогами в духе «А если и дальше все будет так же?» – «Нет, совсем так же не будет», в это сложно поверить. А уж шелкографическая серия «Июнь-Июнь» Виктора Пивоварова – история первых дней его знакомства со второй женой, которая рассказана при помощи расходящихся кругов, пересекающихся полос и всего пары слов, – кажется вообще идеальной метафорой жизни, схлопнувшейся до болезненной интимности. «Нет, о конце света мы совсем не думали, только о любопытном нарративе, – смеется Валерия. – Просто на то это и годовой архив, чтобы фиксировать происходящее в художественном пространстве и в головах».

НАТИ уже привлекает коллекционеров («Знаю, что работу из второй папки купил Владимир Спиваков», – не без гордости сообщает Роднянская). Но еще больше ее радует то, что проект «живет своей жизнью». Художники с удовольствием собираются на презентации, встречи вроде переделкинской («и это в наше время полной разобщенности!»), готовы взаимодействовать друг с другом, со зрителями и вообще снова и снова входить в пространство эксперимента. «Я чуть ли не впервые делаю вещь, которая не сопротивляется, а, наоборот, идет вперед и не требует титанических усилий, – рассказывает Валерия. – Хватает просто последовательной работы и четкой перспективы».

Что же думает муж об этой ее новой страсти? «Ему нравится, хотя он старается в чужие проекты сильно не залезать, смотрит со своей, космической высоты. Но я недавно развесила все содержимое первой папки НАТИ дома в Николино, и он сказал: «Молодец, давно надо было так, чтобы всем видно было». Да и вообще, как теперь выяснилось, у нас есть общая семейная миссия – продюсирование авторских рефлексий современной России разными способами».

Фото: из личного архива. Фотограф: Николай Зверков. Стилист: Юка Вижгородская. Прическа и макияж: Надежда Князева/ The Agent. Ассистент стилиста: Хабиб Сулейманов. Продюсер: Надежда Бунда.