Смотреть Shchukin в 2016 году приезжало множество гостей из России. Никто не знает, сколько нас доберется до Morozov. Границы захлопнулись – точно так же, как это произошло в 1914 году, когда начало войны отрезало русских коллекционеров от французских художников и маршанов. Но для верных посетителей Пушкинского и Эрмитажа впечатление от первой, парижской выставки Щукина явно останется прежним и на Морозовых: множество знакомых работ, совсем не знакомая коллекция.

Объединение собрания, перекроенного в 1948 году по живому, напомнит встречу семьи, которую раскидала революция век тому назад. Большевики конфисковали коллекции и до самого последнего времени о бывших владельцах не вспоминали, чтобы не хвалиться лишний раз, как ловко, без ножа и пистолета, их удалось ограбить. «Ни в Пушкинском музее, ни в Эрмитаже вещи из собрания Щукина и Морозовых никак специально не помечались, – говорит искусствовед Наталия Семёнова. – Об этом знали, но считалось, что посетителям рассказывать не надо». Моя добрая знакомая Семёнова – одна из первых наших исследователей, немногочисленных, но упорных, которые решились эту несправедливость исправить. Она встречалась за границей с дальними внуками-правнуками, сохранившими туманные воспоминания о московских сокровищах в тридевятом царстве, предприняла детективные розыски и в итоге нашла в чешских Карловых Варах могилу Ивана Морозова, о которой не знала даже семья. Ее книги «Московские коллекционеры» или «Михаил и Иван Морозовы. Коллекции» – захватывающее чтение, материал для «Нетфликса» на двадцать серий, пускай даже всех коллекционеров сыграет Том Хэнкс.

Морозовы, потомки крепостного крестьянина, выбившегося в люди благодаря удачной женитьбе и пятирублевому приданому, были одной из главных купеческих фамилий старой столицы. Производители тканей одевали Россию и обустраивали Москву, жертвуя на театры и университеты, возводя больницы и даже, нисколько к этому не стремясь, здание Администрации Президента РФ, что на Старой площади. Они были так упорны, плодотворны и плодовиты, что исследователям приходится разбираться в ветках Морозовых-Викуловичей, Морозовых-Тимофеевичей, Морозовых-Захаровичей и Морозовыx-Абрамовичей.

В Париже, возвращая справедливость, чествуют Абрамовичей. Михаил – старший, Иван – младший, погодки, совладельцы Тверской мануфактуры. Похожие друг на друга как братья (о чем мы можем судить по портретам Серова, писавшего обоих Морозовых), они разнились по темпераменту как неродные. Михаил Абрамович, уважительно-издевательски прозванный в Москве «джентльменом», мечтал жить искусством. Историк, филолог по образованию, он писал трактаты по истории Западной Европы, издал повесть, которую, на его счастье, запретили за распущенность и вольномыслие, выступал в качестве художественного критика – всюду встречаемый с досадой и завистью, уж очень этот дилетант был богат.

Над ним потешались, как у нас полагается. В Малом шла пьеса Сумбатова-Южина «Джентльмен», в которой купец Ларион Рыдлов смешил публику: «Я чувствую в себе честолюбие и обширные планы. Я себя испробовал – и что же оказалось? Я могу быть и критиком, и музыкантом, и художником, и актером, и журналистом. Почему? Потому что я русский самородок, но смягченный цивилизацией. У меня только в том и затруднение, что меня от одного на другое тянет, потому что я чувствую избыток сил. Котик, раздели со мной мою славу! Прогремим, будь покойна!»

Понадобилось время, чтобы Михаил Морозов нашел применение «избытку сил», взявшись за то, в чем ему никто не мог быть равен в силу апломба в сочетании с огромным богатством. Он стал известным коллекционером. Михаил руководствовался собственными вкусами, но больше – советами друзей-художников, слетевшихся на огонек его размаха. Советчики ездили с ним за границу, дневали и ночевали в роскошном доме на Смоленском бульваре. В соответствии с логикой развития событий, при советской власти там образовался горком, а при постсоветской – банк.

Дом напоминал учебник по истории искусств. Прихожая была выдержана в египетском стиле, в ней стояла настоящая мумия, которую потом отправили в Румянцевский музей, чтобы не пугать детишек. За египетским залом шли, как вспоминала вдова владельца Маргарита Кирилловна, греческий, помпейский, мавританский, ренессансный. И так вплоть до новейшего искусства XIX–XX века, музеем которого едва не стал в итоге дом на Садовом кольце.

Михаил задешево покупал русских, задорого – французов. Первым привез в Москву Гогена, в его доме висели «Портрет актрисы Жанны Самари» Ренуара, «Море в Сент-Мари» Ван Гога, «Кабачок» Мане. Ему принадлежала «Певица Иветт Гильбер» Тулуз-Лотрека и единственный в России Мунк – «Девушки на мосту». Коллекция подбиралась отменная, места на Смоленском бульваре хватало, хотя из зимнего сада искусство уже распространялось по комнатам.

В 1902-м, всего за год до смерти Морозова, Валентин Серов писал его в полный рост у камина. На портрете свирепый человечек старше своих лет в черном фраке, с бородкой и рачьими глазами под пенсне. Широкий в тазу, в теле и в поступках. Как всегда у Серова, клиент виден насквозь: домашний тиран, апоплексический самодур, щедрый даритель, хлебосольный хозяин. Все, что полагалось карикатурному московскому купцу. Но сверх того – искреннее желание прорваться к великой красоте, не с помощью своих книг, так с помощью чужих картин.

Старший Морозов умер в 1903-м. По нынешним временам юношей – в тридцать три года, до обидного рано, но зато не увидев даже первых признаков крушения своего мира. Не знавший ограничений, ненавидевший диеты неугомонный толстяк оставил жене красивых детей, роскошную коллекцию и миллион золотом, не узнав бегства, страха и унижений, выпавших на долю живых. Стоит ли жалеть человека, сбежавшего с «Титаника» в самом начале фильма?

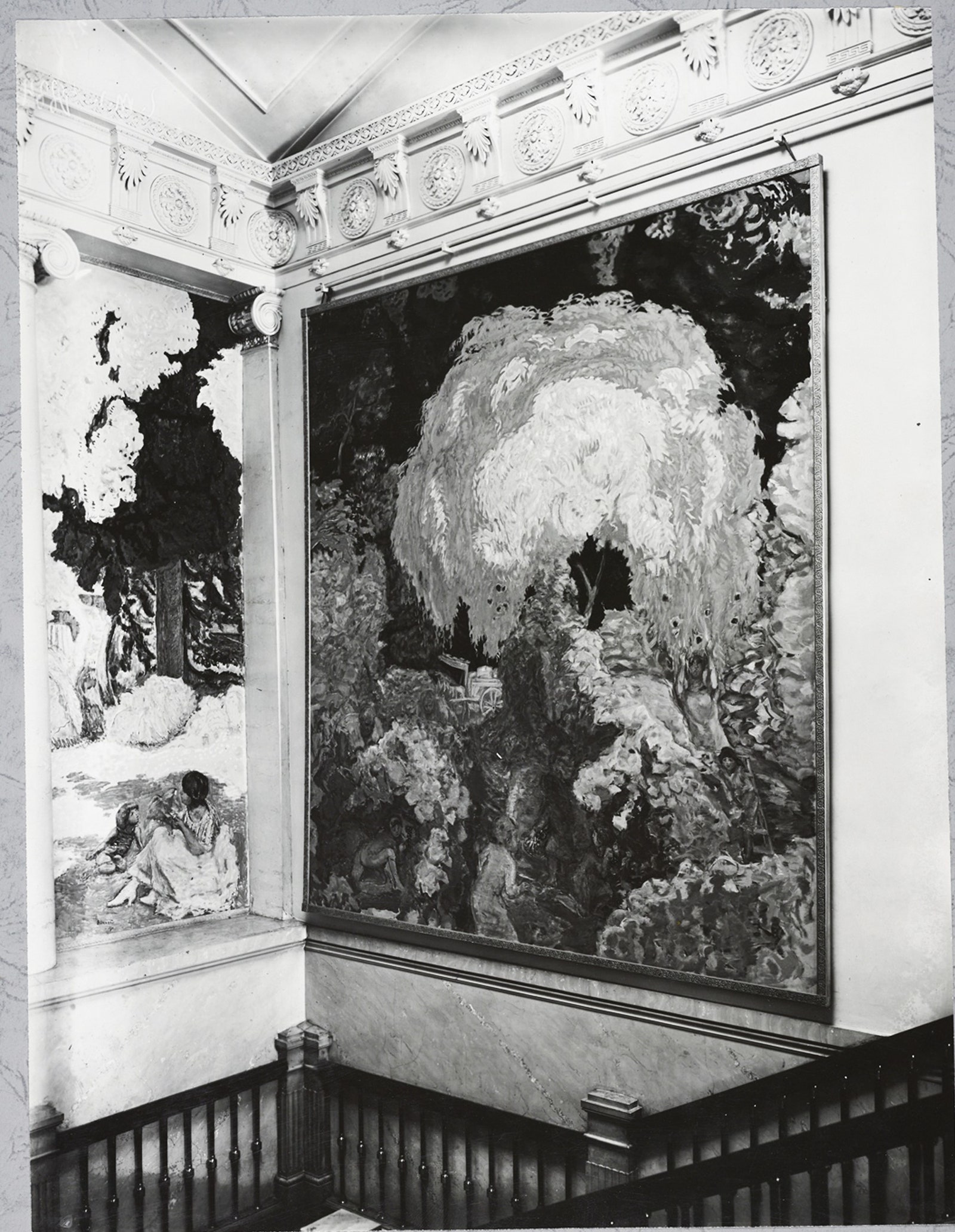

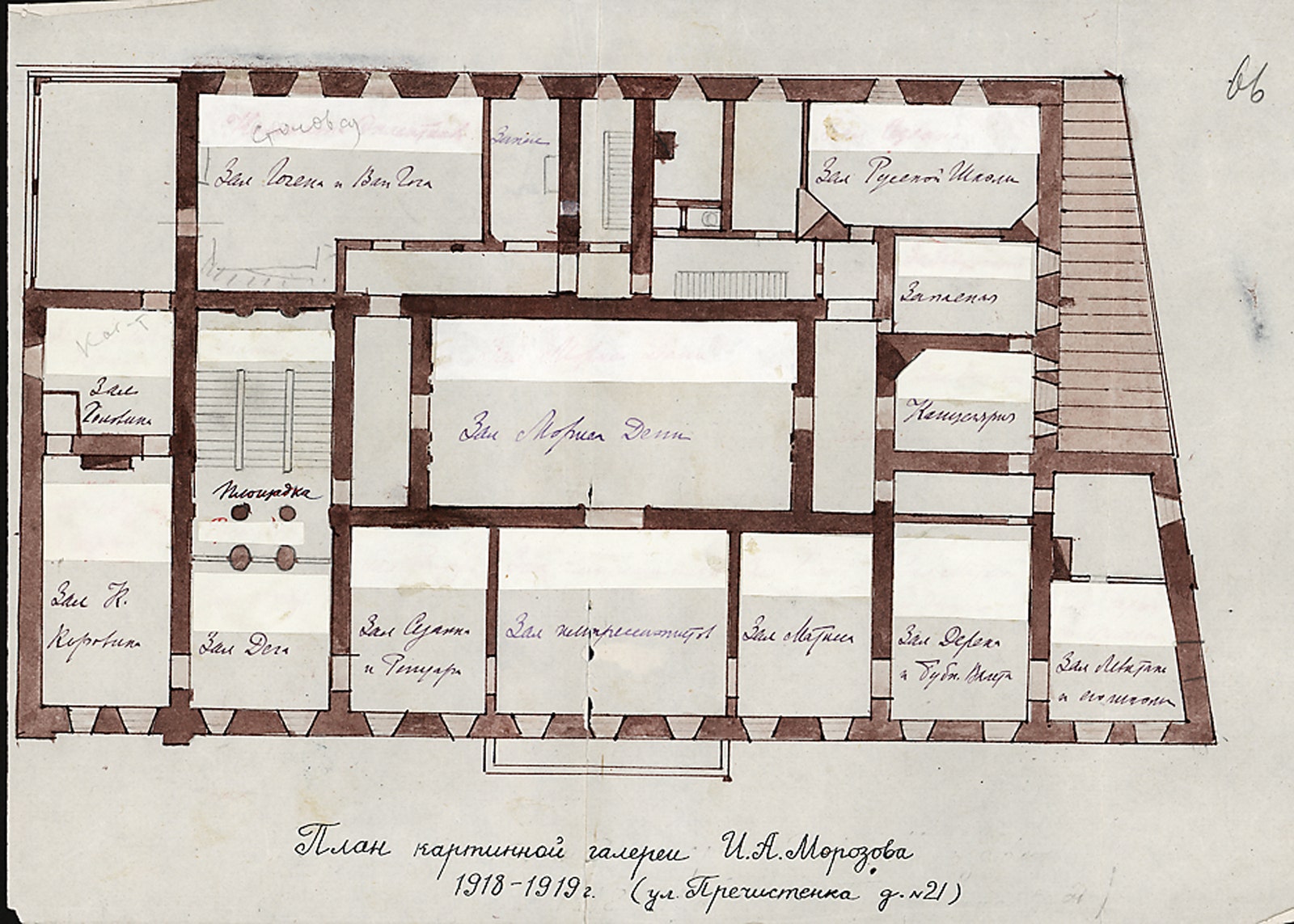

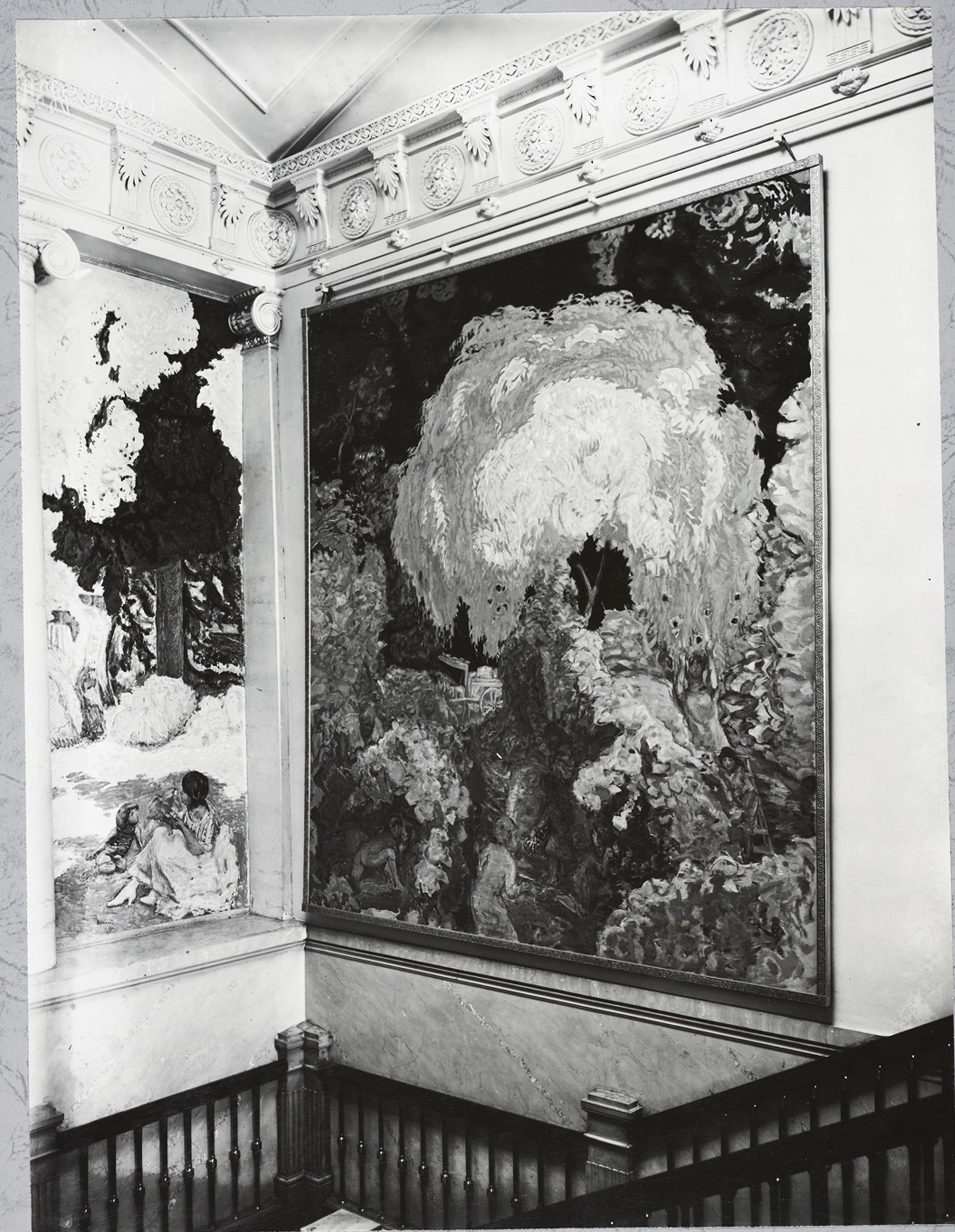

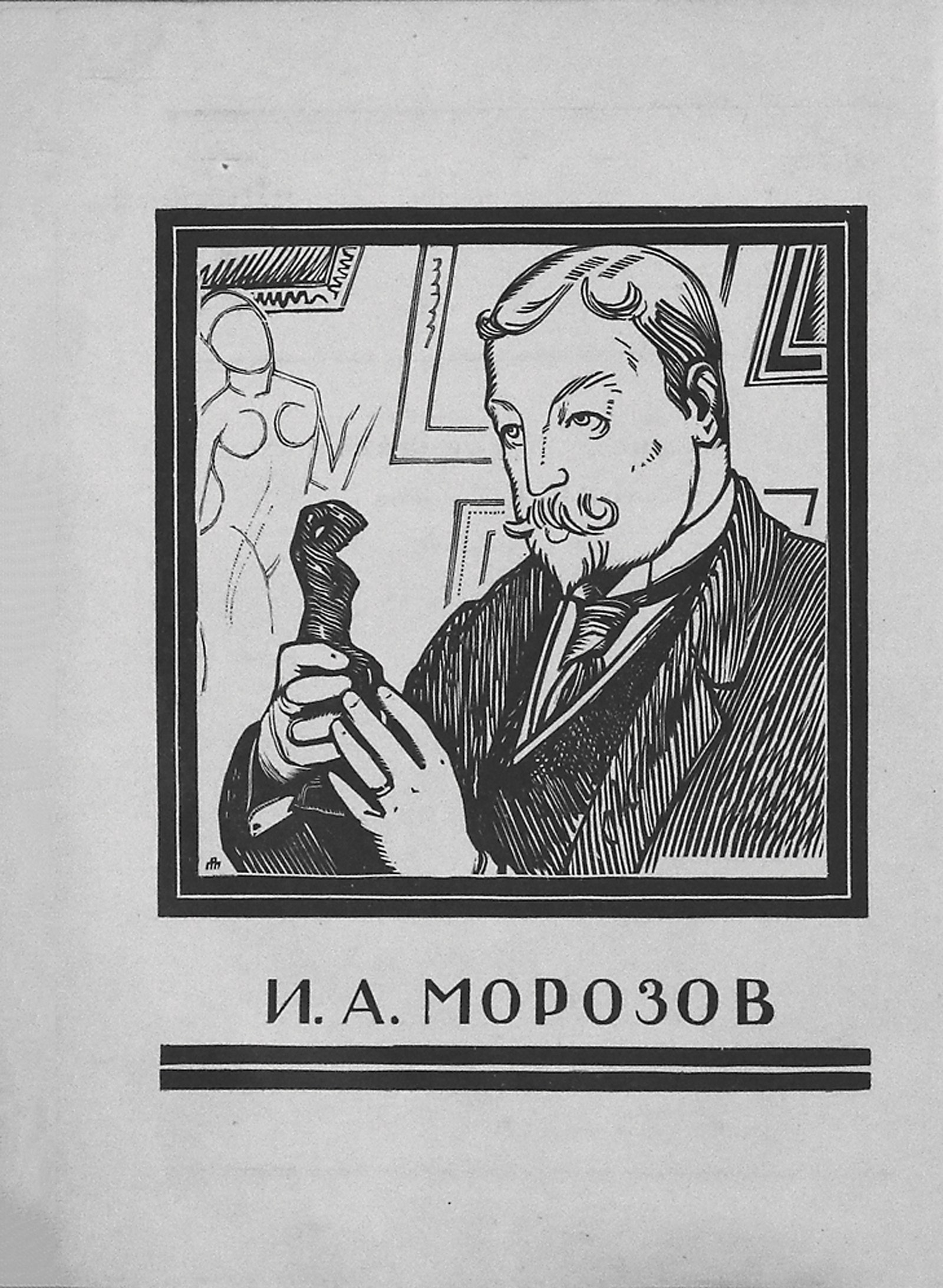

Его младший брат Иван Абрамович воспитывался не гуманитарием, как Михаил, – он учился химии в одном из лучших в мире университетов, Цюрихском политехникуме. После смерти брата как будто бы взял на себя заботу не только о его семье, но и о его увлечениях. А вот метания Михаила были ему чужды. Купив дом на Пречистенке, где сейчас засела Академия художеств Зураба Церетели, он стал спокойно и методично наполнять его произведениями искусства, проявляя, как говорил Абрам Эфрос, свое «умеренное парижество».

Иван Морозов ездил в Париж, покупая вещи у маршанов. Садился в глубокое кресло и принимал проходящий перед глазами парад нового искусства. Истратил полтора миллиона франков за десять лет. Амбруаз Воллар назвал его «русский, который не торгуется» (впрочем, не в качестве утверждения и восхищения, а в качестве вопроса: «Что это за русский такой?»). Морозов собирал парами, диптихами и триптихами, некоторые специально исполняли для него художники, некоторые составлял сам.

Его сосед и отчасти ментор Сергей Щукин увлекался, бежал вперед и ради новейших своих увлечений забывал о новых. Морозов двигался к настоящему, сбалансированному ансамблю, оставляя лакуны там, где считал нужным: «Здесь хочу голубого Сезанна». Для него Морис Дени украсил «Историей Психеи» музыкальный салон, а потом, приехав в Москву, раскрутил хозяина на дополнительный заказ, облагодетельствовав заодно скульптора Майоля. В дружбе-соревновании никто не вырывался вперед. Щукин лидировал по Матиссу. У Морозова было больше Сезанна, он первым привез в Москву Пикассо, а «Девочка на шаре», хит Пушкинского музея, даже оказалась в 2012 году на юбилейной монете как главное денежное сокровище ГМИИ.

Свой личный музей, свой дом и свою жизнь он ревниво оберегал от посторонних глаз. К Щукину ходили все, к Морозову попасть было трудно. Этому поспособствовала и рискованная женитьба на хористке из «Яра», которую все звали Досей, и рожденная до брака дочь, Дося-маленькая.

Искусство он не перестал покупать, даже когда война закрыла Европу. Просто переключился на российских художников, для которых в его особняке был отведен первый этаж. Возможно, как раз любовь к французам из бельэтажа помогла ему оценить Сарьяна и купить в критический для художника момент одну из первых работ Шагала.

Революцию Морозов встретил в испуге и оцепенении. Можно догадываться, как он воспринял конфискацию коллекции с издевательским назначением «помощником хранителя» собственного дома, вывеску «касса» в вестибюле, который он так любовно украшал полотнами Боннара, и выселение в три комнаты первого этажа. Только после этого он бежал, исчез без следа, к огорчению ЧК, ушел с семьей в Финляндию. Добрался до Швейцарии, Лондона, Парижа. Биографы говорят, что за границей Морозов не бедствовал, но смысл жизни потерял. Он умер в 1921-м в Карловых Варах, куда поехал лечиться. Там же был похоронен, словно семья мгновенно потеряла к нему интерес. Впрочем, семейные могилы и часовни на московских кладбищах были все равно недоступны. А потом и исчезли вместе с кладбищами и монастырями.

В Советской России из перетасованных морозовских и щукинской коллекций в 1923 году собрали Государственный музей нового западного искусства. После войны, которую картины пережили в эвакуации, музей так и не открыли заново, а в 1948 году уничтожили окончательно, разделив фонды между Москвой и Ленинградом. В 2013-м директор Пушкинского Ирина Антонова предложила объединить обе коллекции в Москве, но и тогда о возрождении дореволюционных собраний речи не шло – только о ГМНЗИ, музее награбленного. С тех пор коллекции соединялись лишь на временных выставках. Так было с картинами Щукина – сначала в Париже, в Fondation Louis Vuitton в 2016-м, потом в Москве в Пушкинском музее в 2019-м. В Эрмитаже тогда же, в 2019-м, параллельно шла выставка Морозовых. Московский и петербургский музеи осторожно, на время, обменялись картинами, как заложниками, опасаясь нового передела. Возможно, Щукин и Морозов были бы польщены тем, какое место заняли их коллекции в самых главных, самых славных музеях России. Как бережно их хранят, как боятся с ними расстаться. Но едва ли они смирились бы с тем, как это происходило.

То, что разгромили в ХХ веке на Пречистенке, соберется в XXI веке в Булонском лесу. Прекрасная выставка, полезная, говорящая заодно и о том, как в России относились и относятся к коллекционерам. Чтобы не забывать об этом, владельцам современных частных музеев стоило бы заказать Кунсу скульптуру для установки при входе – прекрасные золотые грабли.

Фото: АРХИВ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ; FONDATION LOUIS VUITTON. ЮРИЙ АРТАМОНОВ/«РИА НОВОСТИ»; АРХИВ ГМИИ ИМ. А. С. ПУШКИНА; ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ ГМИИ ИМ. А. С. ПУШКИНА; КОЛЛЕКЦИЯ М. В. ЗОЛОТАРЕВА.

.jpeg)